一錢亭文庫というnoteがあって、大正時代に、旧王子製紙に勤めながら柏崎の新聞「越後タイムス」などに寄稿していた、菊池與志夫さんの記事をお孫さんがまとめたものです。その中の「大杉榮氏を憶ふ」の挿絵として、自分のブログに残っていた大杉栄の木版画を使ってよいかとの連絡を頂き、使ってもらいました。他の記事も面白いものばかりで、お勧めです。

カテゴリー: 読書

真実を見極めろ! ウイルスパニック

1918年に日本でもスペイン風邪が流行した。主婦が先導した米騒動も流行のただなかで起こっている。ロシアではボリシェヴィキ政権が誕生し、日本はシベリアに出兵する。現在の新型コロナウイルス感染症の流行、パンデミック下でのオリンピック強行の姿勢や、組織委会長の発言などに対する女性たちの「蜂起」と1918年は繋がっているのだと思う。

フリーライター兼編集者、粟生こずえさんのトークイベントを手伝った時に、その著書『3分間サバイバル』を頂きました。あかね書房から出ている、現代を切り抜ける推理とサバイバルを楽しむ、新感覚ショートショート、第三巻がもうすぐ発売されるシリーズ本です。二巻の『真実を見極めろ! ウイルスパニック』を読んだのですが、50話のショートショートの中に、細菌やウイルスの歴史と科学、感染予防の知識が詰め込まれていました。12月に発売されたばかりなので、COVID-19に関するものもあります。子ども(小学高学年)向けの本ですが、テレビのニュースやワイドショーを見るより、俯瞰的に感染症について考えることのできる構成になっていました。子どもにはもちろん、コロナの事が気になるけれど、ニュースやワイドショー、SNSに流れてくる情報に疲れてしまったオトナにもおすすめです!

不幸なる芸術

石神問答は一度読んだ覚えがありますが、本棚には見当たらないので、図書館で借りて読んだのだと思います。柳田國男の本は二冊きりしかありませんでした。実は全集を持っているほど折口信夫派なのです。柳田の『不幸なる芸術』に改めて目を通してみたら、面白い。「つまりは民衆は悪の芸術に飢えているのである。不幸にして世にこの物の入用のある限りは、これを魔術のごとく忌み嫌ってばかりはいられまいかと考える。」

7日間ブックカバーチャレンジ

「7日間ブックカバーチャレンジ」というFacebook上のプロジェクトが広がっていて、沖縄の知人からバトンを受け取ったので、コロナ禍下におすすめの本を7冊紹介しました。

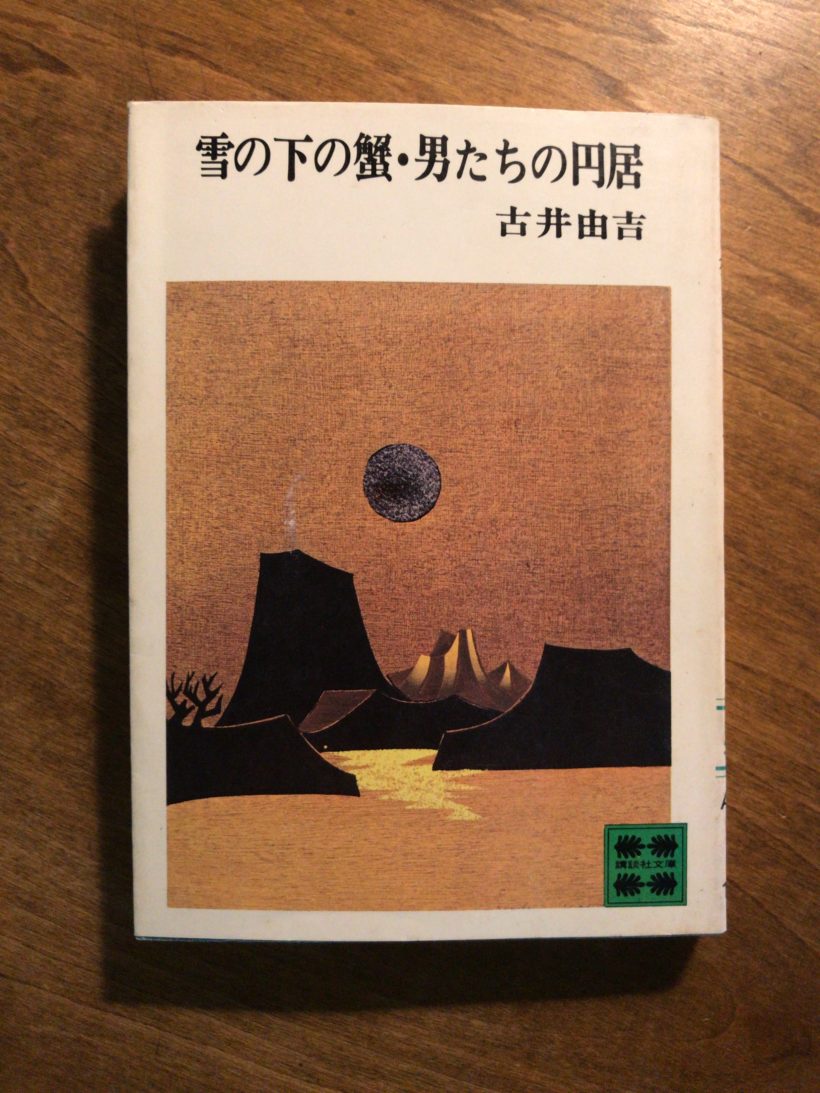

Day 1: 外出自粛/蟄居状態ということで頭に浮かんだのが、今年の二月に亡くなった古井由吉の短編『雪の下の蟹』。

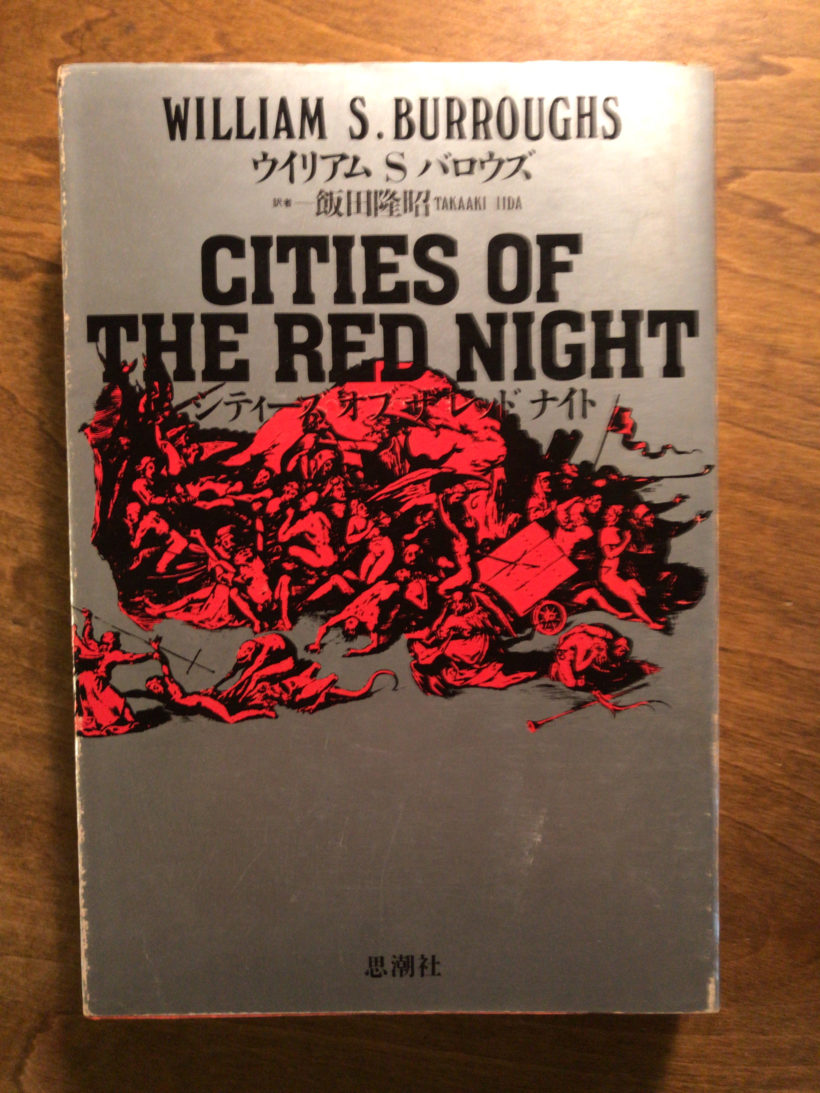

Day 2:ウイルスという言葉が一番似合う小説家と言えば、やはりウィリアム・バロウズではないでしょうか。バロウズにとって言語とは、地球外から送られてきたウイルスであり、わたしたちはすでに言語ウイルスのコントロール下に置かれているのです。『シティーズ・オブ・ザ・レッド・ナイト』は新種のウイルス「B23」が紡ぎ出す物語です。

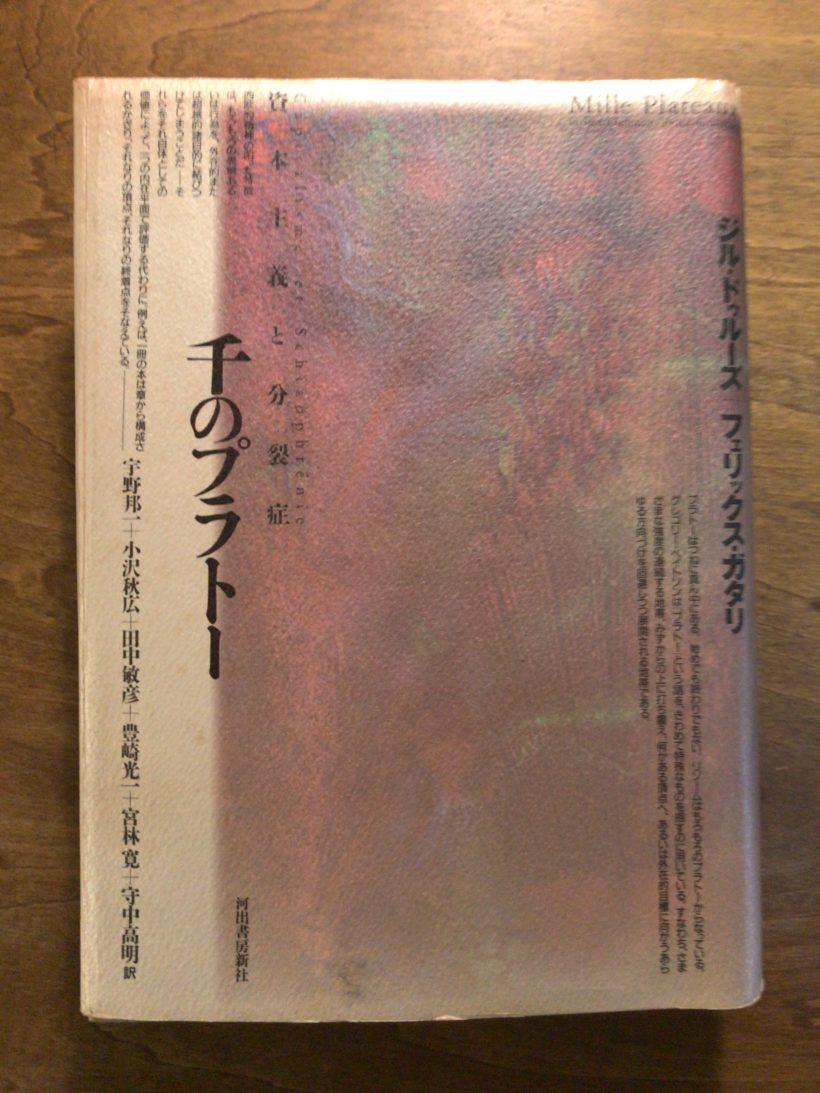

Day 3:ジル・ドゥルーズ とフェリックス・ガタリの共著『千のプラト――資本主義と分裂症』にこう書かれています。「われわれはわれわれのウイルスでもってリゾームを形成する。あるいはむしろわれわれのウイルスが他の動物たちとともにわれわれをリゾームにするのだ。(序)」この一文をコロナ時代に生きる私たちがどのようにとらえられるかで、今後の世界が決まるような気がします。

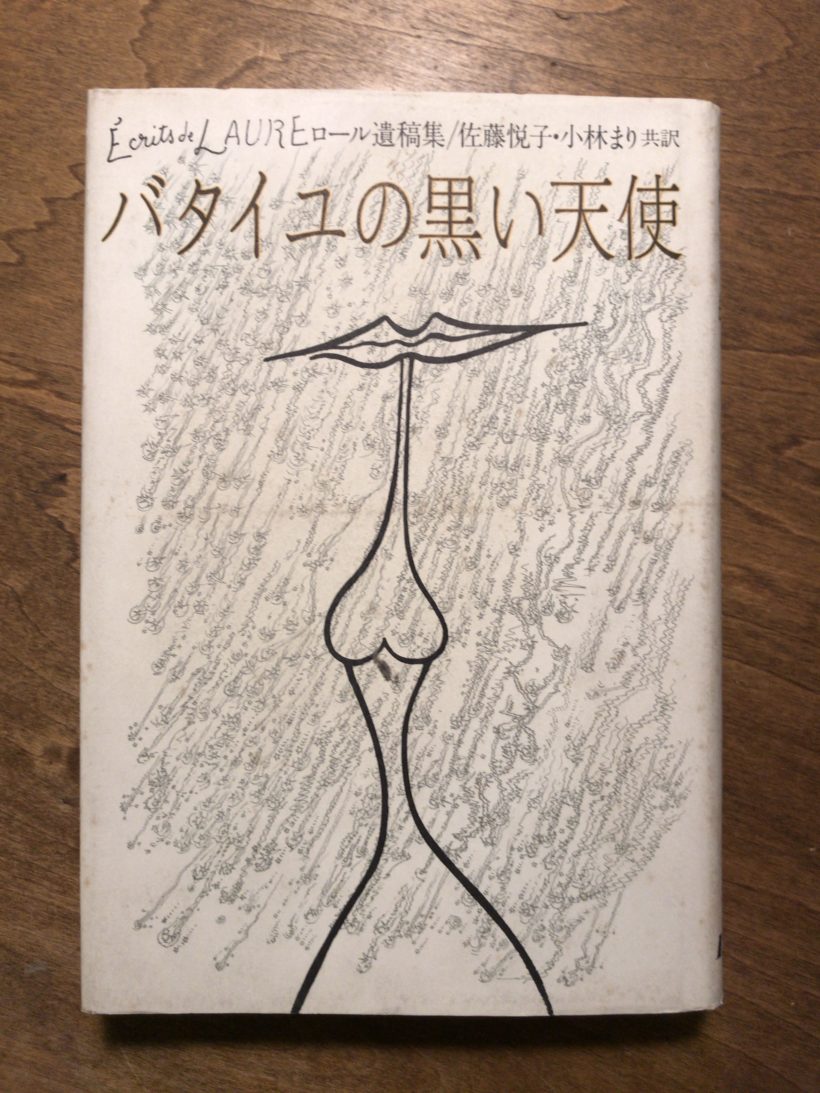

Day 4:新型コロナウイルスは一般的な肺炎を引き起こすのではないことが分かってきたそうです。時代に遍在し、人によって症状や重症度が異なるこの病は結核に似ているところがあるかもしれません。ジョルジュ・バタイユの共同体「アセファル」を提案した恋人コレット・ペニョ、通称ロールは、結核によって35歳でこの世を去りました。『バタイユの黒い天使――ロール遺稿集』は彼女の濃密な人生から生まれた、散文、詩と書簡をまとめた遺稿集。

Day 5:『自己組織化する宇宙――自然・生命・社会の創発的パラダイム 』80年代、二十歳代だった頃読んで、自分の世界観が決まってしまった本です。開かれていない社会、現在その方向性を強めている、現状維持や安心・安全を求めて閉じていこうとする社会は、いつの日か熱死することになりそうです。

Day 6:ミシェル・トゥルニエがデフォーの『ロビンソン・クルーソー』をもとに執筆した『フライデーあるいは野生の生活』。コロナ禍によって、公私ともに世界を作り直さなければならない時代がすぐそこにまで迫ってきている気がしますが、この哲学的な寓話は、そんな時に役立つ本かも。

Day 7:ジョルジュ・バタイユが前出(Day 4)の恋人ロールとの熱愛中に執筆された『魔法使いの弟子』。ゲーテの叙事詩をタイトルに持つこの論文は、結核が進行するロールに心を痛めながら書いた「恋愛論」です。「なにも愛さずにいるということが人間には許されている。」のですが、それでも、鍵のかけられた寝室の恋人たちの窓は、宇宙に向かって開かれているのです。隔離されていてもなお、人間は宇宙と共に在ることを、コロナ禍下の今だからこそ強く感じることが出来るかもしれません。

広島の現在と〈抵抗としての文化〉――政治、芸術、大衆文化

芸術と社会に関する本を声に出して読み合い、理解を深める自由芸術大学での読書会。現在、アントナン・アルトー『ヴァン・ゴッホ』を読んでいる。次に読む本を探していた時、目に留まったのは、柿木伸之 編『広島の現在と〈抵抗としての文化〉――政治、芸術、大衆文化』。この本の元となるシンポジウムの基調講演を行った東琢磨さんから、2013年のカルチュラル・タイフーンで直接購入したのだが、当時は広島は自分の手に余ると、ざっと流し読みしただけだった。改めて目を通すと、今現在に繋がる議論がなされていることに気づいた。広島は遍在していたのだ。2020年の読書会で読むには最適な本だと思った。3月頃からは読み始められるだろう。

崩れ落ちかけた世界の底から立ち上がろうとするディオニュソス。この陶酔と熱狂の神は、石化し、世界とともに瓦礫と化しつつあるわが身を切り裂きながら、引き抜いた葡萄の樹を握りしめて、何ものにも縛られることのない生を渇望しているように見える。この絵が描かれたのは一九三六年のことという。この年は、スペインの内戦が始まった年であり、翌年にはゲルニカの街が焦土と化している。同じ頃、人種主義的な政策とともに文化統制を推し進めつつあったナチス・ドイツは、みずからの手先がゲルニカを無差別爆撃した同じ年に「退廃芸術展」を行って、多くの芸術家を社会的に抹殺したのだった。マッソンのディオニュソス像は、そうした危機を予感しながら、そして危機を前にしてなお、ニーチェの「超人」のように、生きることに対し、その過酷さも含めて何一つ差し引くことなく「ディオニュソス的に然りと言う」ことへ向けて描かれているのではないだろうか。

柿木伸之 編『広島の現在と〈抵抗としての文化〉――政治、芸術、大衆文化』生の肯定としての文化を想起し、想像し、創造するために――序にかえて

お願いフェアリー 再会はドラマティックに‼

あなたをこれ以上 愛するなんて わたしには 出来ない

テレサテンの「別れの予感」をYoutubeで聴く。

というのも、手伝ったイベントでトークしていた児童書作家「みずのまい」さんに『お願いフェアリー 再会はドラマティックに!!』という出版ほやほやのシリーズ最終巻を頂いたからだ。あとがきにも書かれてあるが、テレサテンの「別れの予感」が、この巻の通奏低音として流れているとのこと。小学生高学年の女子向けの小説で、とにかく装丁がキラキラしていて、敷居が高かったのだが、23巻も続いた小説を読まない手は無い。

主人公の名前は「水野いるか」。作家自身の、あるいはペンネームの名字を主人公に使うとはなかなか攻めてるなとか、名前の「いるか」はやはり「なごり雪」なのかとか、男子の「柳田貴男」は国男か邦男へのオマージュなのかとか、小学生の頃を思い出して、同級生に淡い恋心を持ったことや、だからといって恋愛することなど考えたことは無かったなとか、少年ドラマシリーズを欠かさず観ていたことや、中学生の頃には萩尾望都とかの少女SF漫画を読んでいたなとか、いろいろ浮かんでくる。今を生きる子供たちの聖域に足を踏み入れるようで複雑な気持ちにもなるが、小さな女の子と背の高い純朴な男子という、みつはしちかこ『小さな恋のものがたり』を代表とする定番キャラクターの恋を描きながら、子どもたちに必要な哲学と、先の見えない現代社会を生き抜く知恵と希望を込めた良い本です。

トークで「どんなおばあさんでもテレサテンを歌うと必ず色っぽくなる」とみずのさんが語っていたのが印象的でした。

滝山コミューン一九七四

恐ろしい本を読んだ。原武史『滝山コミューン一九七四』。近所の古本屋で100円で売ってなければ読むことのない本だろう。帯には「僕は感動した。子供たちの裏切られた共和国だ‼︎」との高橋源一郎の推薦文。

1970年代、著者が東久留米の滝山団地で過ごした小学生活の思い出を描いているのだが、可哀想になるぐらいに暗い。そして40歳半ばにもなる明治学院大学の教授時代(2007年)にこの本を出版してしまうほどに傷ついてしまっている。

全生研がそのイデオロギーによって作成し、各地の学校で実践されたらしい「学級集団づくり」。

集団の名誉を傷つけ、利益をふみにじるものとして、ある対象に爆発的に集団が怒りを感ずるときがある。そういうとき、集団が自己の利益や名誉を守ろうとして対象に怒りをぶっつけ、相手の自己批判、自己変革を要求して対象に激しく迫ること――これをわたしたちは「追求」と呼んで、実践的には非常に重視しているのである。

『学級集団づくり入門』第二版

この手引書は1971年発行。連合赤軍が12人の仲間をリンチ殺人してしまった山岳ベース事件があったのも、1971年から1972年にかけてのことだ。時にエートス(ある社会集団・民族を支配する倫理的な心的態度)というものは暴走してしまう。パトスとの対立。

原武史は同世代だが、地方だからか、付属の小学校だったからか、自分はこういう教育を受けた覚えはない。どちらかというと放任主義的なところがあったように記憶している。

彼には早く立ち直って欲しい。

切りとれ、あの祈る手を

「藝」という字について考えてみたことがある。

ここで「藝」という漢字を見てみましょう。くさかんむり、りく、まる、うん。で出来ています。これはどういうことかというと、うん。これは、気をあらわします。気とは命のもと、たましいのようなものではないでしょうか。りくとまるで、これは地球を表します。草冠はくさ。地中から表面の殻を破って現れるものです。藝術とは、大地の気を草を育てるように表現することではないでしょうか?

たまに覗いてみる荻窪のブックオフで、佐々木中『切りとれ、あの祈る手を』が500円だったので購入する。新刊発売の時に少し話題になっていた覚えがある。けっこうめんどくさい奴かもと訝りながらも読み進めると、「この本でも「藝」の文字を使用することにしたいと思います。」と書いてある。親近感を持った。

藝の字と芸の字は意味が逆なんですね。藝は、草木を植えるという意味である。芸は草木を刈る、雑草を刈るという意味です。

この本で彼がいいたいのは、文学としての法を書き直し、定義し直すことが無比なる革命なのだが、まさにその800年前の革命(中世解釈者革命)によって、すべてが情報となり革命が暴力化したのだと。そこで藝術に賭ける。それ以外ない。ということだと思うのですが。

われわれの文学に終わりはない。われわれの藝術は終わらない。どんなに泣き叫んでも追われない。断じて。われわれの読み書き歌い踊り描き語る。この無限の営みは終わることができない。それ自体がわれわれの意味であり、人類が生き延びることそのものなのだから。